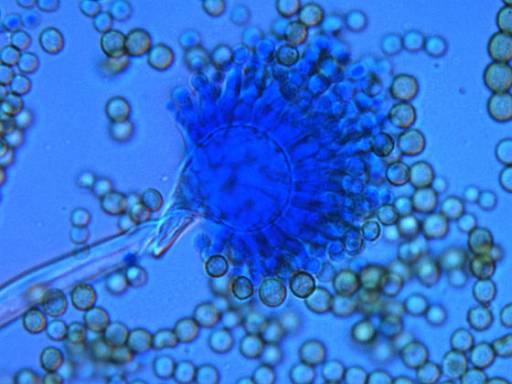

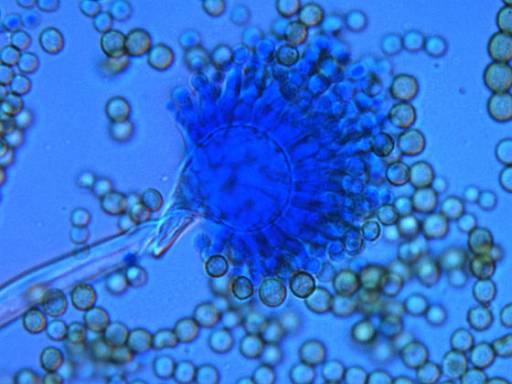

Aufnahme eines Schimmelpilzes mit dem Elektronenmikroskop © aus Frank Frössel "Schimmelpilze in Wohnungen" (Baulino Verlag)

Aufnahme eines Schimmelpilzes mit dem Elektronenmikroskop © aus Frank Frössel "Schimmelpilze in Wohnungen" (Baulino Verlag) Aufnahme eines Schimmelpilzes mit dem Elektronenmikroskop © aus Frank Frössel "Schimmelpilze in Wohnungen" (Baulino Verlag)

Aufnahme eines Schimmelpilzes mit dem Elektronenmikroskop © aus Frank Frössel "Schimmelpilze in Wohnungen" (Baulino Verlag)Schimmel im Haus - das sind die Ursachen

Feuchtigkeit im Haus: Wachstumsbedingung für Schimmelpilze

Für das Wachstum von Schimmelpilzen müssen in erster Linie Feuchtigkeit sowie Nährstoffe vorliegen, die Temperatur und der pH-Wert können von Bedeutung sein, andere Einflussfaktoren wie Sauerstoff oder Licht sind zu vernachlässigen. Früher hat man die relative Luftfeuchte im Raum als Kenngröße herangezogen. Heute weiß man, dass nicht der Feuchtegehalt in der Raumluft für das Wachstum relevant ist, sondern der unmittelbar über der Wandoberfläche. Die meisten Schimmelpilze wachsen bei 80 bis 85 Prozent relativer Luftfeuchte, Ausnahmen können aber auch bereits bei 65 Prozent im unteren Bereich oder bis fast 100 Prozent relativer Luftfeuchte im oberen Bereich wachsen. Nahrung ist im Grunde genommen immer vorhanden, da den meisten Schimmelpilzen bereits das geringe Nährstoffangebot im Hausstaub ausreicht. So kann es auch auf Untergründen zu einem Schimmelpilzbefall kommen, die auf den ersten Blick ungeeignet sind. Daneben gibt es klassische Untergründe, die besonders für ein Wachstum geeignet scheinen. Hierzu gehört die Raufasertapete. Ihr Gehalt an Zucker, Eiweiß und Lignin ist relativ hoch. Wird die Raufasertapete durchfeuchtet, wird ein regelrechter "Nährstoff-Cocktail" gebildet. Des Weiteren müssen holz- und gipshaltige Untergründe genannt werden.

Bauschäden sorgen für Feuchtigkeit - so kann Schimmel sprießen

1. Direkte Durchfeuchtung durch Leckagen, undichte Anschlüsse und Abdichtungen, aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk

Die Frage nach der Herkunft der Feuchtigkeit kann in einigen Fällen sehr schnell und einfach beantwortet werden, zum Beispiel wenn aufgrund von Leckagen oder Undichtigkeiten Wasser in das Haus eindringen kann. Man spricht dann auch von der direkten Durchfeuchtung. Diese Durchfeuchtung kann über Monate oder Jahre stattfinden oder auch nur temporär. Hierzu gehören:

- eine fehlende oder nicht funktionstüchtige Bauwerksabdichtung im Keller- und/oder Dachbereich,

- undichte Anschlüsse an Rohrverbindungen, Fugen und Abflüssen

- sowie Durchfeuchtungen der Fassade.

- Hinzu kommen Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk aufgrund kapillar aufsteigender Feuchtigkeit oder durch Salze.

- Auch so genannte Havarie-Schäden wie geplatzte Wasserschläuche, Heizungs- oder sonstige Wasserrohre müssen genannt werden.

2. Indirekte Durchfeuchtung: Feuchtigkeit durch unzureichende Dämmung und Wärmebrücken

Darüber hinaus gibt es auch eine so genannte indirekte Durchfeuchtung, wenn bauphysikalische und/oder hygrothermische Mechanismen zur Durchfeuchtung einer Wandoberfläche führen, die äußerlich intakt scheint. Gemeint sind Mechanismen, bei denen es entweder unmittelbar auf der Bauteiloberfläche oder im -querschnitt zur Kondensation kommt. Die Ursache liegt in einer unzureichenden Wärmedämmung und/oder in Wärmebrücken. In beiden Fällen kommt es - in Abhängigkeit von den klimatischen Bedingungen im Haus - zu Kondensation (und Tauwasserausfall) auf der Wandoberfläche.

--> Kondensation auf Oberflächen tritt immer dann auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.

Geringe Oberflächentemperaturen - also kalte Oberflächen - entstehen meistens dort, wo Wärme nach außen abfließen kann. Dies kann großflächig bei einer unzureichenden Wärmedämmung der Fall sein oder auch punktuell bzw. auf kleine Flächen beschränkt bleiben wie bei Wärmebrücken. Zu den typischen Wärmebrücken gehören zum Beispiel Außenecken, Fensterlaibungen und -stürze, Fenster- und Türkonstruktionen, Balkone, Rollladenkästen, ungedämmte Stahlbetonbauteile, Heizkörpernischen und -befestigungen im Mauerwerk sowie Geschossdecken und Deckenanschlüsse. Aber auch nicht gedämmte Sockelbereiche (heraus ragende Keller), Außen- und Zimmertüren zu nicht beheizten Räumen, nicht gedämmte Attika bei Flachdächern oder die Sparrenauflager (Längsbalken des Dachstuhls) können eine Wärmebrücke darstellen. Bei einer raumseitigen Wärmedämmung (Innendämmung) kommt es vor allem im Eckbereich der Außenwand zur Decke zu einer Wärmebrücke.

3. Feuchtigkeit durch Nutzungsgewohnheiten / Falsches Heizen und Lüften

Und nicht zuletzt kann zu viel Feuchtigkeit auch eine Folge der Nutzungsgewohnheiten sein. Wird unzureichend gelüftet oder geheizt, wird Feuchtigkeit aus den Wohnräumen nicht zuverlässig abgeführt. Das führt auch zu einer höheren Oberflächenfeuchte in den Wohnräumen. Um Probleme mit Schimmel zu vermeiden, ist das richtige Heizen und Lüften elementar wichtig! Kann ein ausreichender Luftwechsel nicht durch die Bewohner:innen vorgenommen werden, schafft eine Lüftungsanlage Abhilfe.

--> Fazit: Wer den Ursachen von Schimmel auf die Schliche kommen will, sollte der Spur der Feuchtigkeit folgen! Dabei müssen immer sowohl die baulichen Gegebenheiten unter die Lupe genommen werden, als auch die Nutzungsgewohnheiten wie Heizen und Lüften. Häufig kommen bei Schimmelproblemen mehrere Ursachen - bauliche Probleme und unzureichendes Lüften / Heizen - zusammen.

Mit freundlicher Genehmigung von Energie-Fachberater.de

© Energie-Fachberater.de

zurück